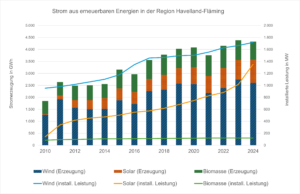

Stetiger Zuwachs bei der installierten Leistung und schwankende Erträge

Daten: Energieportal Brandenburg

Windenergie bringt den größten Ertrag

Die Windenergie trägt den größten Anteil zur erneuerbaren Stromerzeugung bei. Mit dem rechtswirksamen Sachlichen Teilregionalplan Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming hat die Regionale Planungsgemeinschaft eine verlässliche Grundlage dafür geschaffen, dass der Ausbau der Windenergienutzung im Gebiet der Region weiter geordnet vonstattengeht. Die installierte Leistung der Windenergieanlagen steigt stetig an. Der größte Zuwachs war mit 169 MW im Jahr 2016 zu verzeichnen. Im Zeitraum 2010 bis 2024 betrug die durchschnittliche jährliche Zunahme der installierten Leistung 55 MW. Ende des Jahres 2024 lag die installierte Leistung bei insgesamt 1.718 MW.

Im Jahr 2024 erzeugten die 835 Windenergieanlagen in der Region 2.607 GWh elektrische Energie. Die Stromerzeugung steigt jedoch nicht proportional zur installierten Leistung an. So sank die Stromerzeugung beispielsweise im Jahr 2021 erheblich gegenüber dem Vorjahr. Auch im Jahr 2024 war die Stromerzeugung 5 Prozent geringer als im Jahr 2023.

Solarenergie schließt zur Windenergie auf

Seit dem Jahr 2022 hat die Planung von Freiflächensolaranlagen stark zugenommen (Sachstandsbericht Photovoltaik-Freiflächenanlagen). In deutlich geringerem Umfang trifft das auch auf die installierte Leistung der Solaranlagen zu. Vor allem in den Jahren 2023 und 2024 wurden erhebliche Zuwächse erreicht. Mit einer Zunahme von 338 MW war 2024 das Rekordausbaujahr. Ende des Jahres 2024 lag die installierte Leistung bei insgesamt 1.353 MW und hat sich damit dem Wert der installierten Leistung der Windenergie angenähert. Mit 960 GWh im Jahr 2024 erreicht die Solarenergie jedoch nur etwas mehr als ein Drittel der Stromerzeugung aus der Windkraft. Auch bei der Solarenergie gibt es jährliche Schwankungen bei der Stromerzeugung. Mit Ausnahme einiger ertragsschwacher Jahre (besonders 2023) ist jedoch eine jährliche Zunahme festzustellen.

Biomasse stagniert bei schwankenden Erträgen

Die installierte Leistung im Bereich Strom aus Biomasse ist im Zeitraum 2010 bis 2024 annähernd konstant. Die jährlich erzeugte Strommenge weist jedoch erhebliche Schwankungen auf. Die Stromerzeugung aus Biomasse betrug im Jahr 2024 insgesamt 720 GWh und erreichte damit 79 Prozent des Werts der Solarenergie.

Ziele der Energiestrategie 2040 nur mit deutlichen Steigerungen zu erreichen

Die Energiestrategie 2040 des Landes Brandenburg benennt für das Jahr 2030 bei der Windenergie ein Ausbauziel von 11,5 GW installierter Leistung. Nach einem auf die Fläche bezogenen Anteil ergibt sich für die Region Havelland-Fläming ein Zielwert von 2,56 GW. Im Jahr 2024 war dieses Ziel zu 65 Prozent erreicht. Um das Installationsziel bis 2030 zu erreichen, müssten in den Folgejahren jährlich Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 155 MW ans Netz gehen. Das entspricht einer Verdreifachung des Zubaus des Jahres 2024.

Für die Solarenergie ist in der Energiestrategie 2040 ein Zielwert von 18 GW installierter Leistung im Jahr 2030 angegeben. Davon entfällt ein Anteil von 4,14 GW auf die Region Havelland-Fläming. Dieses Ziel war Ende des Jahres 2024 zu einem Drittel erreicht. Um das Installationsziel bis 2030 zu erreichen, müssten in den Folgejahren jährlich Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt 465 MW in Betrieb genommen werden. Das sind 126 MW mehr als im Rekordausbaujahr 2024. Für die Stromerzeugung aus Biomasse ist in der Energiestrategie 2040 keine Zielvorgabe angegeben.

Stand: 26.01.2026

Große zusammenhängende, verkehrsgünstig gelegene Gewerbe- und Industrieflächen sind im Land Brandenburg ein rares Gut. Zu dieser Bewertung kommt das Gutachten „Gewerbe- und Industrieflächenkonzept für das Land Brandenburg", das im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz ausgeführt wurde. Um auf Gewerbe- und Industrieansiedlungen mit großem Flächenbedarf zukünftig besser vorbereitet zu sein, wird im Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 der großflächige, gewerblich-industrielle Vorsorgestandort „Brandenburg an der Havel-Paterdamm/Kloster Lehnin-Krahne“ festgelegt. Mit der Festlegung dieses Vorranggebiets soll erreicht werden, dass im Bedarfsfall geeignete Flächen für eine gewerblich-industrielle Ansiedlung zeitnah zur Verfügung stehen. Um das erforderliche Baurecht zu schaffen, haben die Stadt Brandenburg an der Havel und die Gemeinde Kloster Lehnin jetzt begonnen, Bebauungspläne aufzustellen.

Der Festlegung des großflächigen, gewerblich-industriellen Vorsorgestandorts im 2. Entwurf des Regionalplans ging ein mehrjähriger Planungs- und Beteiligungsprozess voran, in dem insbesondere die Berücksichtigung von Belangen des Natur- und Artenschutzes zu einer erheblichen Verkleinerung des Gebietes von 400 Hektar im 1. Entwurf auf 170 Hektar im 2. Entwurf geführt haben. Der Öffentlichkeit und den in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen war bis zum 21. Oktober 2025 Gelegenheit gegeben, zum 2. Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 Stellungnahmen abzugeben. Mit einem Beschluss über den Regionalplan 3.0 kann voraussichtlich im Juni 2026 gerechnet werden.

Stand: 26.01.2026

Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming

Beteiligung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen

Abrufmöglichkeit der verfahrensgegenständlichen Unterlagen

Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft hat in ihrer Sitzung am 27. November 2025 den Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 vom 27. November 2025, bestehend aus textlichen und zeichnerischen Festlegungen (Textteil und Festlegungskarte) und einer Begründung, sowie den Umweltbericht gebilligt und beschlossen, die Beteiligung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen gemäß § 9 Absatz 2 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist in Verbindung mit § 2 Absatz 3 des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 2012 (GVBl. I Nr. 13) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVBl. I Nr. 20) durchzuführen.

Das Änderungsverfahren wird mit der Absicht durchgeführt, in der Region Havelland-Fläming zwei zusätzliche Flächen als Vorranggebiet für die Windenergienutzung festzulegen.

Die betreffenden Vorranggebiete sollen zugleich als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land ausgewiesen werden (§ 28 Raumordnungsgesetz). Dazu wird zusätzlich die Ausarbeitung „Ausweisung als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land" zur Verfügung gestellt.

Die öffentliche Bekanntmachung über die Durchführung des Beteiligungsverfahrens zum Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming erfolgte im Amtsblatt für Brandenburg Nummer 1 vom 14. Januar 2026 (Seite 35)

Die verfahrensgegenständlichen Unterlagen werden auf dieser Webseite veröffentlicht und sind am Ende dieser Webseite abrufbar.

Zusätzlich wird der Planentwurf, der Umweltbericht sowie die Ausarbeitung „Ausweisung als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land" bei der nachfolgend benannten Stelle während der angegebenen Zeiten für jedermann zur kostenlosen Einsicht bereitgehalten:

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Regionale Planungsstelle

Oderstraße 65, 1. OG, Sekretariat

14513 Teltow

Montag, Dienstag, Mittwoch 9 – 16 Uhr

Donnerstag 9 – 18 Uhr

Freitag 9 – 14 Uhr

Tel.: 03328 33540

Gelegenheit zur Abgabe von Stellungnahmen

Zum Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming, seiner Begründung, dem Umweltbericht und der Ausarbeitung „Ausweisung als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land" können

bis zum 27. Februar 2026

Stellungnahmen abgegeben werden.

Stellungnahmen sollen elektronisch per E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden:

beteiligung@havelland-flaeming.de

Für die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme kann außerdem die folgende Postanschrift genutzt werden:

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Regionale Planungsstelle

Oderstraße 65

14513 Teltow

Schriftliche Stellungnahmen können außerdem bei der oben genannten Stelle abgegeben werden. Bei dieser Stelle ist auch die Abgabe einer mündlichen Stellungnahme zur Niederschrift während der genannten Öffnungszeiten möglich.

Mit Ablauf der genannten Frist sind alle Stellungnahmen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen.

Zur Unterstützung der Erarbeitung von Stellungnahmen werden digitale Geodaten der beabsichtigten Festlegungen am Ende dieser Webseite zur Verfügung gestellt.

Es wird darum gebeten, Stellungnahmen, deren Anhänge sowie ergänzende Informationen (beispielsweise kartografischer oder tabellarischer Art) auch als elektronische Dateien zur Verfügung zu stellen.

Verfahrensgegenständliche Unterlagen zum Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027 der Region Havelland-Fläming

Downloadmöglichkeit:

Textliche Festlegungen und Begründung

Zeichnerische Festlegungen

Umweltbericht

Inhalt des Umweltberichts:

Umweltbericht zum Entwurf der 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027

Anhang A: Bewertungsrahmen

Anhang B: Prüfsteckbriefe Vorranggebiete Windenergienutzung

Weitere Unterlagen

Download: Ausarbeitung „Ausweisung als Beschleunigungsgebiete für die Windenergie an Land"

Download alle Unterlagen (zip., 44 MB)

Geodaten

Shape-Datei

Shape-Datei Entwurf zur 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027

KML – Datei

KML-Datei Entwurf zur 1. Änderung des Sachlichen Teilregionalplans Windenergienutzung 2027

WMS/WFS- Dienste

WMS: https://lbv-gis.brandenburg.de/services/ogc/Regionalplan__Regionalplan_HF_WEN_Aenderung_01/MapServer/WMSServer

WFS: https://lbv-gis.brandenburg.de/services/ogc/Regionalplan__Regionalplan_HF_WEN_Aenderung_01/MapServer/WFSServer

Stand: 14.01.2026