Der Ausbau der Wind- und Photovoltaik sind die wichtigsten Säulen des Umbaus hin zu einer klimaneutralen Energiewirtschaft in Deutschland. Den fortschreitenden Ausbau der Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen kann man in der Region Havelland-Fläming anhand der zahlreichen weit sichtbaren Windräder gut verfolgen. Inzwischen drehen sich in unserer Region 826 Windräder [1]. Der Zuwachs der Windenergieanlagen und der Photovoltaikflächen wird bundesweit durch die Bundesnetzagentur über ein Ausschreibungsverfahren gesteuert. Wie sieht es im Rahmen dieser bundesweiten Ausschreibungen für die Region Havelland-Fläming aus?

Zuschläge für die Region Havelland-Fläming für das Segment Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) im Jahr 2023 und 2024

Bundesweit waren beispielsweise im Bereich für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) im Jahre 2023 ein Ausschreibungsvolumen von insgesamt 5.172 MW an drei Gebotsterminen von der Bundesnetzagentur ausgeschrieben worden. Am ersten Gebotstermin des Jahres 2023 (1. März) wurde das Ausschreibungsvolumen von 1950 MW festgesetzt. Von den insgesamt 347 eingegangenen Geboten konnten 245 Gebote mit einem Gebotsvolumen von 1.951,932 MW mit einem Zuschlag berücksichtigt werden, womit eine leichte Überzeichnung des Angebotes stattfand. Die weiteren zwei Termine im Jahr 2023, (1. Juli und 1. Dezember) wurden mit einem Ausschreibungsvolumen von jeweils 1611 MW von der Bundesnetzagentur festgesetzt, welche ebenfalls leicht überzeichnet waren.

Für die Region Havelland-Fläming ergaben sich für die ersten zwei Gebotstermine 01.03.2023 und 01.07.2023 im PV-FFA-Bereich keine Zuschläge (Abb.1). Am Gebotstermin 1. Dezember 2023 war die Region Havelland-Fläming mit drei Zuschlägen vertreten. Diese ergaben insgesamt ein Volumen von 90 Megawatt, was für lediglich 3 Projekte eine vergleichsweise große Leistungssumme darstellt.

Abb. 1: Zuschlagsmengen im Segment PV-FFA, Region Havelland-Fläming, 2023

| 2023 | 01. März | 01. Juli | 01. Dez. | Gesamt |

| Zuschläge für Havelland-Fläming | 0 MW | 0 MW | 90,0 MW | 90,00 MW |

Berücksichtigt man die Zielsetzungen der Energiestrategie Brandenburg 2040, zeigt sich, dass der bisher erreichte Ausbaustand der Photovoltaik in der Region Havelland-Fläming hinter den dort festgelegten Vorgaben zurückbleibt. Detaillierte Zahlen und Analysen sind dem zweiten Sachstandbericht über Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Region Havelland-Fläming zu entnehmen. (https://havelland-flaeming.de/regionales-energiemanagement/projekte/sachstandsbericht-pv-ffa-hf/)

Für das Jahr 2024 hatte die Bundesnetzagentur das Ausschreibungsvolumen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) auf drei Termine mit jeweils 2.700 MW festgesetzt. Alle drei Gebotstermine waren unterzeichnet. Am 1. März 2024 erhielten drei PV-FFA-Projekte in der Region Havelland-Fläming Zuschläge in Höhe von insgesamt 36,44 MW. Im zweiten Gebotstermin am 1. Juli 2024 wurden zwei weitere Projekte im Landkreis Havelland mit einer kumulierten Leistung von 30 MW berücksichtigt. In der Summe beträgt das Ausschreibungsvolumen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in der Region Havelland-Fläming im Jahr 2024 somit 103,64 MW.

Abb. 2: Zuschlagsmengen im Segment PV-FFA, Region Havelland-Fläming, 2024

| 2024 | 01. März | 01. Juli | 01. Dez. | Gesamt |

| Zuschläge für Havelland-Fläming | 36,44 MW | 30 MW | 37,20 MW | 103,64 MW |

Zuschläge im Segment Windenergie onshore im Jahr 2023 und 2024 in der Region Havelland-Fläming

Für das Jahr 2023 setzte die Bundesnetzagentur vier Gebotstermine im Bereich Onshore-Windenergie fest. Am 1. Februar 2023 blieben Zuschläge für die Region Havelland-Fläming aus. In den folgenden drei Terminen – im Mai, August und November 2023 – konnten Windprojekte insbesondere in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming realisiert werden. Insgesamt wurden hierfür 80,05 MW bezuschlagt.

Abb. 3: Zuschlagsmengen für die Region Havelland-Fläming, Windenergie im Jahr 2023

| 2023 | 01. Feb. | 02. Mai | 01. Aug. | 01. Nov. | Gesamt |

| Zuschläge für Havelland-Fläming | 0 | 15,4 MW | 6,0 MW | 58,65 MW | 80,05 MW |

Im Jahr 2024 fanden ebenfalls vier Gebotstermine statt. Zum ersten Gebotstermin am 1. Februar 2024 erhielten 2 Windprojekte aus der Region Havelland-Fläming mit insgesamt 23,1 Megawatt Leistung einen Zuschlag. Beim nachfolgendem Termin am 1. Mai blieben die Projekte aus der Region unberücksichtigt. Erst zum dritten Ausschreibungstermin (01.August 2024) wurden zwei Projekte mit einem Ausschreibungsvolumen von knapp 18 MW bezuschlagt. Besonders erfolgreich der vierte Gebotstermin am 1. November 2024, in dem fünf Projekte (32,5 MW) im Landkreis Teltow-Fläming bezuschlagt wurden. Damit summiert sich das Gebotsvolumen für Onshore-Windenergie in Havelland-Fläming im Jahr 2024 auf 73,46 MW.

Lediglich der Landkreis Teltow-Fläming konnte in beiden Jahren 2023 und 2024 Zuschläge für weitere Windenergieanlagen hinzugewinnen. Für den Landkreis Havelland ergaben sich nur im Jahr 2023 Zuwächse, während im Landkreis Potsdam-Mittelmark in beiden Jahren vergleichbar geringe Zuschlagsmengen registriert wurden.

Abb. 4: Zuschlagsmengen für die Region Havelland-Fläming, Windenergie im Jahr 2024

| 2024 | 01. Feb. | 01. Mai | 01. Aug. | 01. Nov. | Gesamt |

| Zuschläge für Havelland-Fläming | 23,1 MW | 0 MW | 17,86 MW | 32,5 MW | 73,46 MW |

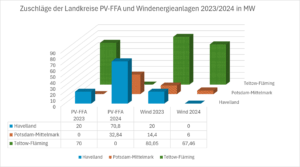

Landkreise im Vergleich zum Ausbau der erneuerbaren Energien in MW Leistung

Ein Blick auf die Daten zeigt, dass der Landkreis Teltow-Fläming sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 die höchsten Zuschlagsraten für Windenergieanlagen aufweist. Insgesamt konnte dieser Landkreis mit 217,510 MW (Wind und Photovoltaik) die größte Menge an zusätzlichen geplanten Projekten für erneuerbare Energien in den Jahren 2023/2024 einbringen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark verzeichnet mit 53,24 MW den geringsten Zuwachs, was nur einem Viertel der Zuschlagsmenge von Teltow-Fläming entspricht. Der Landkreis Havelland erreicht trotz der Tatsache, dass im Jahr 2024 keine Zuschläge im Segment Wind möglich waren, die doppelte Zuwachsmenge von Potsdam-Mittelmark.

Abb. 5: Darstellung der Zuschläge der drei Landkreise in den Segmenten PV-FFA und Windanlagen für die Jahre 2023 und 2024.

Die Zuschläge vom Jahr 2025 folgen zu Beginn des Jahres 2026.

Quellen:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/start.html

[1] LEE, Vortrag 11. Energiekonferenz, Ludwigsfelde, Slide 5

Stand: 10.06.2025

Infoabend zum Thema in Petkus

Der Dorfverein von Petkus im Niederen Fläming hat eine Veranstaltungsreihe mit dem Namen „Denkwerk“ eingerichtet. Vor allem geht es um den Austausch und der Wissensvermittlung zu relevanten Themen für die Petkuser Bürger. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Brandenburg und der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming fand der erste Infoabend zum Thema „Eigener Strom vom Dach und Heizen neu gedacht“ im Feuerwehrhaus Petkus statt – mit großem Andrang und regem Interesse.

Großes Interesse der Petkuser Bevölkerung beim Thema Photovoltaik

Der kleine Saal im Petkuser Feuerwehrhaus war bis zum letzten Stuhl gefüllt. Neben ein paar wichtigen Begriffserklärungen war es dem Berater wichtig, dass die Teilnehmenden bei einem Kauf einer Solaranlage verstehen, was Sie kaufen und welche Größe eine PV-Anlage für Ihr Haus passt, was wichtig beim Kaufvertrag ist und worauf man bei einem Kauf einer Anlage Wert legen sollte, aber auch worauf man verzichten kann.

Photovoltaikdachanlagen nur noch für den eigenen Verbrauch interessant

Die Volleinspeisung von Solarstrom ist heute kaum noch attraktiv, da die Vergütungen mit jedem Jahr geringer werden. Gleichzeitig ist aber der auf dem Markt gekaufte Strom teuer. Deshalb werden aktuell Solaranlagen hauptsächlich für den Eigenverbrauch installiert und betrieben. Dabei gilt immer noch eine Einspeisevergütung für 20 Jahre. Diese fällt allerdings mit jedem Jahr mit geringeren Vergütungen aus.

Zusätzlich installierte Stromspeicher erhöhen den Autarkiegrad

Zusätzlich integrierte Stromspeicher können über einen Hybridwechselrichter den energetischen Autarkiegrad eines Hauses je nach der Größe des Speichers anheben. Dem Hybridwechselrichter kommt dabei die Aufgabe zu, den Strom entweder in das Netz oder in die Batterie zu leiten. Die Größe eines Photovoltaiksystems und des Speichers sollte mit der Größe des zu versorgenden Haushaltes abgestimmt sein. Der maximale Ertrag einer PV-Dachanlage liegt bei einer Dachneigung von 30 Grad in Richtung Süden ausgerichtet. Aber auch eine Ost-West-Ausrichtung der PV-Module ist sehr vorteilhaft, da deren optimale Energieausbeute in den Morgen- und Abendstunden erreicht wird, also dann, wenn ein Durchschnittshaushalt die höchsten Energieverbräuche verzeichnet.

Wegen großem Interesse weitere Veranstaltung im Mai geplant

Durch die lebhaften Rückfragen zum Thema Photovoltaik war die zweistündige Veranstaltung im Nu gefüllt. Der Informationsfluss war für die Anwesenden so effektiv, dass die Dorfgemeinschaft mit dem Berater der Verbraucherzentrale und Herrn Lippert von der Regionalen Planungsgemeinschaft schnell übereinkamen, einen weiteren Infoabend, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Wärmepumpen, zu organisieren.

Ihre Gemeinde kann dabei sein

Informationsabende zu erneuerbaren Energien können in jeder Gemeinde stattfinden – sei es im Feuerwehrhaus, Gemeindesaal, der Bibliothek oder der Schule. Der Regionale Energiemanager der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, Herr Lippert, unterstützt Sie gern bei der Planung und Durchführung.

Vielfältiges Angebot der Verbraucherzentrale Brandenburg

Von einer individuellen Energieberatung einzelner Häuser über Webinare und Seminare zu Energiethemen bis zu Infoabenden wie in diesem Fall in Petkus bietet die Verbraucherzentrale Brandenburg ein umfassendes und günstiges Informationsangebot, dass jedoch bisher nur von wenigen Brandenburger Hausbesitzern genutzt wird.

Eine Anlage dreifacher Nutzen

Biogas ist ein wichtiger Energieträger, der in unserer Region Havelland-Fläming in allen Landkreisen vertreten ist. Etwa 180 Biogasanlagen zählt man in den 3 Landkreisen dieser Region mit einer Gesamtleistung von 121,4 Gigawatt. Vor allem in den Jahren um die Jahrtausendwende konnte man von einem Biogas-Boom sprechen. Inzwischen kommen nur wenige Biogasanlagen dazu. Umso interessanter ist es, wenn neue Biogasanlagen mit neuen Konzepten verwirklicht werden.

Vom Klärschlamm zum Biogas

Noch in diesem Jahr möchte das Unternehmen mit dem Namen Varem-Energie GmbH aus der Schweiz mit dem Bau einer großen Biogasanlage auf einem ehemaligen NVA-Tanklager in der Nähe von Damsdorf beginnen. Ziel ist es diese innovative Anlage im Sommer 2026 in Betrieb zu nehmen.

Rund 75 Millionen Euro soll die Biogasanlage kosten. Auch in dieser Anlage wird aus Biomasse Biogas erzeugt. Allerdings werden hier nicht landwirtschaftlich anfallende Grundstoffe wie Gülle, Mist und landwirtschaftliche Produkte wie Mais verarbeitet, sondern nur Klärschlamm und Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Der Klärschlamm soll aus dem nahegelegenen Klärwerk in Jeserig herangefahren werden. Der Geschäftsführer des kommunalen Entsorgers Aweg mit Sitz in Jeserig Stefan Sziwek freut sich auf die Übernahme des Klärschlamms, da nun die kostspielige Entsorgung des ständig anfallenden Klärschlamms wegfallen würde. In Zukunft soll dieser Klärschlamm vom Klärwerk in Jeserig nach Damsdorf in die neue Biogasanlage mit dem Namen „Energiecenter Damsdorf“ gebracht werden.

Zwei Nutzen durch die gleiche Anlage

Durch diese Anlage entsteht nicht nur Biogas, sondern auch Abwärme, welche für das geplante örtliche Wärmenetz genutzt werden soll. Der Wärmeeintrag der Biogasanlage wird mit einem weiteren Abwärmelieferanten in Damsdorf koordiniert, so dass beide Wärmeproduzenten ihre Abwärme in das gleiche künftige lokale Netz in Absprache einspeisen können. Diese innovative Anlage soll durch die Nutzung von Klärschlamm bisher weltweit einzigartig sein. Integriert in dieses Gesamtprojekt ist ein Batteriespeicher der sowohl Strom als auch Abwärme speichert. Damit wird die ohnehin hohe Flexibilität von Biogasanlagen und die Versorgungssicherheit des Gesamtnetzes insbesondere bei Dunkelflauten noch einmal gesteigert. Nach der Räumung der noch vorhandenen vielen NVA-Tanks auf dem vorgesehenen Gelände kann mit dem Bau der Anlage begonnen werden, die bei Fertigstellung bis zu 150.000 Tonnen Abfälle pro Jahr verarbeiten kann.

Kohlensäure und Hydrokohle als weitere Nebenprodukte

Neben dem Strom und der Abwärme soll als Nebenprodukt Kohlensäure für die Lebensmittelindustrie und sogenannte Hydrokohle entstehen. Hydrokohle wird als ein umweltfreundlicher Energieträger als Ersatz für Braunkohle gesehen. Es gibt am Ende der Produktionskette keine Abfälle, um die man sich noch kümmern müsste. Der eingesetzte Klärschlamm und die Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie sind zu 100% in wieder verwertbare Stoffe verwandelt worden, womit diese Biogasanlage einen geschlossenen Kreislauf der eingesetzten Biomasse garantieren kann. Was in dieser Biogasanlage nicht zum Einsatz kommen soll, sind Energiepflanzen wie etwa Mais, da diese am Ende einen wirtschaftlich nicht tragbaren Wirkungsgrad pro genutzter Flächeneinheit aufweisen. Damit steht diese Biogasanlage nicht in Konkurrenz zu Landwirtschaftsflächen. Ist dies der neue Weg für künftige Biogasanlagen?

Zusätzlich entstehen auf dem neuen Standort in Damsdorf 15 neue Arbeitsplätze. Daüber hinaus kann sich die Gemeinde auf eine zugesagte Gewinnbeteiligung nebst Gewerbesteuereinnahmen freuen.

Veröffentlichung: 03.06.2025

Ansiedlung von Rechenzentren, Neuland für Brandenburg

Im ersten Quartal dieses Jahres fand zwischen der Stadt Ludwigsfelde und der Gemeinde Wustermark ein Erfahrungsaustausch zum Thema Rechenzentren statt. Die Wirtschaftsförderung von Ludwigsfelde eröffnete den Austausch mit einer kleinen Einführung und zählte auf, was aus ihrer Sicht für die Ansiedlung eines Rechenzentrums spricht und wo Verbesserungsbedarf besteht. Weiter führt diese aus, dass unsere Gesellschaft durch die ständig zunehmende Internetnutzung weitere Rechenzentren benötigt. Gleichzeitig sieht sie in der Ansiedlung eines Rechenzentrums eine Aufwertung der lokalen Infrastruktur. Weiter sei ein Rechenzentrum ein sicherer Arbeitgeber.

Im ersten Quartal dieses Jahres trafen sich Vertreter der Stadt Ludwigsfelde und der Gemeinde Wustermark zu einem intensiven Erfahrungsaustausch rund um das Thema Rechenzentren. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsfelde eröffnete den Dialog mit einer Einführung, in der sie hervorhob, welche Vorteile mit der Ansiedlung von Rechenzentren verbunden sind – von der Aufwertung der lokalen Infrastruktur bis hin zu sicheren Arbeitsplätzen. Dabei verwies die Wirtschaftsförderung auch auf den höheren Bedarf an Rechenzentren, der die stetig zunehmende Internetnutzung mit sich bringe.

Kritikpunkte aus der Perspektive der Gemeinden

Aus kommunaler Sicht gibt es jedoch auch Bedenken: Rechenzentren sind mit einem hohen Stromverbrauch verbunden, was für die Infrastruktur der Kommunen und deren Nachbarschaften eine Herausforderung darstellt. Zudem wird bemängelt, dass diese Einrichtungen im lokalen Wirtschaftsleben kaum verankert sind, da sie in erster Linie große Datenmengen speichern und verwalten – ohne dabei eine nennenswerte Wertschöpfung zu generieren oder innovative Entwicklungen voranzutreiben.

Empfehlungen aus Ludwigsfelde

Die Wirtschaftsförderung Ludwigsfeldes empfiehlt daher betroffenen Kommunen nicht zu viele Rechenzentren auf demselben Gemeindegebiet zuzulassen. Wichtig sei auch, vertragliche Regelungen zu treffen, die die Betreiber von Rechenzentren zu regelmäßigen Gewerbesteuer- oder Steuerersatzzahlungen verpflichten – selbst dann, wenn der Firmensitz außerhalb des Gemeindegebiets liegt.

Wichtig erscheint ebenfalls aus den Erfahrungen der Stadt Ludwigsfelde, darüber nachzudenken, ob eine verantwortungsvolle dezentrale Verteilung von Rechenzentren durch die Regionalplanung geboten wäre. Da Rechenzentren im Grunde ortsunabhängig agieren, könnten sie auch in ländlich geprägten, peripheren Gebieten errichtet werden, wo Windkraft und Solarenergie ebenfalls verfügbar sind. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsfelde regte zudem an, Modelle der kommunalen Teilhabe zu diskutieren – ähnlich den Sonderabgaben, die bei Windenergie- und Photovoltaikanlagen Anwendung finden.

Unendlich hohes Abwärmepotenzial für die umliegenden Gemeinden

Laut dem stellvertretenden Bürgermeister der Gemeinde Wustermark Herr Schollän wird auf dem Gewerbegebiet der Gemeinde ein Rechenzentrum mit zwei Standorten in unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk errichtet. Der dazu benötigte Bebauungsplan ist von der Gemeindevertretung genehmigt. Die Umsetzung des Projektes erfolgt in mehreren Schritten. Das erste Modul soll schon im Jahr 2026 seine Arbeit aufnehmen. Mit einer Gesamtleistung von fast 300 Megawatt an Abwärme, die bei Finalisierung des Projektes entstehen soll, wäre nicht nur die Gemeinde Wustermark versorgt, sondern auch umliegende Kommunen könnten davon profitieren.

Unterstützt von einer erfahrenen Rechtsanwaltskanzlei entstand hierzu ein städtebaulicher Vertrag, der nach Ansicht der Ludwigsfelder Vertreterinnen als Blaupause dienen kann. Darin werden nicht nur Themen wie Abwärmenutzung, Naturschutz und artenschutzrechtliche Ausgleichsregelungen sondern auch städtebauliche Verpflichtungen der Rechenzentrenbetreiber umfassend regelt.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.wustermark.de/wirtschaft/rechenzentrum/

Ausblick: Weiterer Austausch soll folgen

Der produktive Austausch hat den Weg für zukünftige Treffen geebnet. Beide Kommunen sind sich einig, dass eine erweiterte Diskussionsrunde notwendig ist – idealerweise gemeinsam mit der Stadt Hanau in Hessen, die bereits über umfangreiche Erfahrungen in der Integration von Rechenzentren in ihre Stadtstruktur und entsprechend viel Verhandlungsexpertise im Umgang mit Rechenzentrenbetreibern verfügt. Eine weitere Online-Konferenz ist für das zweite Quartal 2025 vorgesehen.

Stand: 10.06.2025